【青森デート】南部利康霊屋で体感する東北の桃山文化|史跡聖寿寺館跡を散策

この記事でご紹介するのは、青森県三戸郡南部町にある「南部利康霊屋(なんぶとしやすたまや)」です。青森県南部地方に伝わる桃山様式(※1)の華麗な霊廟建築を堪能し、地元の歴史・文化の豊かさを再発見するデートプランをご提案します。

(※1)装飾に金や漆を多用した豪華絢爛かつ緻密な建築様式。日光東照宮や二条城二の丸御殿が代表例。

南部利康霊屋は、北東北最大の中世武士団・三戸南部氏の居城だった「史跡聖寿寺館跡(しせきしょうじゅじだてあと)」内に位置します。知的なデートを楽しみたい方や、地元を治めてきた南部家の歴史に触れたい方にぴったりのスポットです。

今回は、南部利康霊屋の特徴や魅力、楽しみ方などについて、南部町教育委員会社会教育課の主事・冷水さんにお話を伺いました。

東北随一の絢爛さ:南部利康霊屋で貴重な歴史遺産を探訪

▲覆堂の外観。「南部利康霊屋」は、この覆堂の中に大切に保存されている

国指定の重要文化財「南部利康霊屋」は、用材はすべて最高品質の木曽檜(ヒノキ)を使用し、江戸初期の豪奢(ごうしゃ)な桃山建築の様式を採り入れています。東北きっての絢爛さと称賛する方も多い霊廟なんですよ。

ここからは、そんな南部利康霊屋について、具体的に見ていきましょう。

国指定重要文化財:桃山様式の粋が凝縮された南部利康霊屋

編集部

今回初めて南部利康霊屋を訪れましたが、覆堂(おおいどう)の中に大切に保護されていて、「三戸城」に向かって建っているのですね。黒漆塗りの丸柱や極彩色の文様、金銅製の飾り金具など、素人目に見ても見事な造りの霊廟(れいびょう)だと分かります。

最初に、南部利康霊屋について、初めて訪れる方にも分かりやすく、ご紹介をお願いします。

冷水さん

南部利康は、南部家27代目当主・利直の四男として、江戸初期の慶長13(1608)年に、三戸城中で生まれました。父の利直が参勤交代で国元を離れている間は、三戸城内に住み、留守を預かって政務を取り仕切る有能な青年でした。

父・利直からの期待も大きかったのですが、病を患ってしまい、寛永8(1631)年に、24歳の若さでこの世を去りました。早逝した息子・利康を悼み、利直がこの霊屋を建立したのです。

▲「南部利康霊屋」の外観。絢爛豪華な桃山様式の霊廟

藩政期には、南部利康霊屋を守る「霊屋守」という役職も置かれました。昭和28(1953)年には、国指定の重要文化財となっています。

霊屋は、漆塗りに極彩色で装飾され、鍍金金具が施されており、桃山様式による華麗な霊廟建築の代表例です。建設費用には、当時の三戸郷中(ごうちゅう)(※2)の1年分の収入高が充てられたと言われており、当時の南部家の大きな経済力を示しています。

(※2)江戸時代における地方行政区画の一つ。「郡中」とも言われる。

史跡聖寿寺館跡:南部利康霊屋周辺の歴史空間と施設ガイド

編集部

こちら南部利康霊屋は、「史跡聖寿寺館跡」の一角にあるわけですよね?

冷水さん

そうです。南部利康霊屋は、「史跡聖寿寺館跡」の中に位置しています。聖寿寺館跡は、北東北最大の中世武士団であった三戸南部氏の、室町~戦国時代にかけての居城でした。

城館(じょうかん)(※3)からは、東北最大級の建物跡や、全国的にも貴重な高級陶磁器類、装飾金具類などが次々に発掘されまして、三戸南部氏の東北有数の権勢と格式を感じさせます。

(※3)城郭と住居を兼ね備えた、大型の建築物を指す。

毎年5~10月には、発掘調査を実施しており、カップルで発掘現場を見学いただくことも可能ですよ。

▲「南部利康霊屋」がある史跡聖寿寺館跡の発掘調査風景。歴史ファンは、見学もできる

そして、「史跡聖寿寺館跡案内所」の展示室には、南部氏の歴史を解説したパネルや、聖寿寺館跡から実際に発掘された食器や茶器、武具、食品などの一部が常設展示されています。展示品の中には向鶴やワンちゃんの土人形、絶滅した巨大ザメ、鯉、馬、鹿、クマなど、ところどころに動物の意匠や素材が隠れています。どこにあるのか探してみるのも面白いかもしれません。

休憩スペースも設けられており、デートの一環で訪れたお二人も、無料でご利用可能です。

▲「史跡聖寿寺館跡案内所」には、常設展示コーナーや休憩スペースも

▲「史跡聖寿寺館跡案内所」の常設展示コーナー。解説パネルと出土品の一部

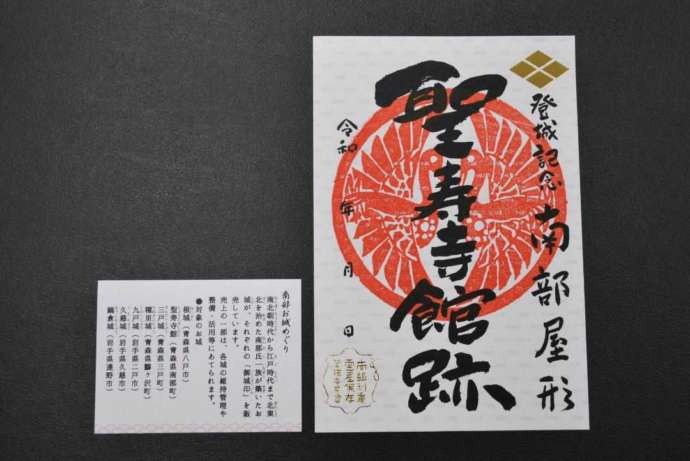

また、史跡聖寿寺館跡案内所では、御城印を販売しています。こちら以外の、青森・岩手・秋田3県の南部氏関連施設でも、御城印を販売中です。お二人で御城印を集めつつ、のんびりと南部氏とゆかりあるお城巡りをされるのもいいかと思います。

▲史跡聖寿寺館跡案内所で受けられる御城印。昨今は、収集する方が増えている様子

拝観のコツ:事前予約で楽しむ「史跡ガイド」付き見学ツアー

編集部

南部利康霊屋のおすすめの鑑賞方法について、ぜひ教えてください。

冷水さん

南部利康霊屋の拝観を希望される方は、まずは史跡聖寿寺館跡案内所までお越しください。スタッフが、覆堂の解錠を行います。拝観時間は、毎日9:00~16:00となっており、年末年始以外は毎日開館しています。

事前にお申し込みいただければ、「史跡ガイド」の解説付きでのご案内も可能です。南部利康霊屋と合わせて、史跡聖寿寺館跡をガイドと一緒に巡り、三戸南部氏の歴史と華やかな文化を存分に体感していただけます。

歴史の予備知識がない方にも分かりやすいように、建立時期や建築方法など、興味深い情報をお伝えします。ガイド料は無料で、個人の方にも対応可能ですので、お気軽にお申し込みください。

凝縮された美の世界:南部利康霊屋の魅力と見どころを解説

▲「南部利康霊屋」の左右側面に配置された、金箔押しの花頭窓(かとうまど)。桃山様式の特徴的な装飾

編集部

冷水さんが考える、南部利康霊屋の魅力や見どころについて教えてください。

冷水さん

南部利康霊屋の全体が見どころです。ぜひ、じっくりと鑑賞して、その美しさを味わっていただきたいと思います。

先ほど触れましたが、漆塗りに極彩色で仕上げられ、鍍金金具も施されています。青森県南部地方に伝わる桃山様式の美しい霊廟建築が大きな魅力です。

利康は申(さる)年の生まれで、幼名は「猿千代」でした。そのため、霊屋正面には猿の彫刻、内部には猿の絵が描かれているなど、猿にちなんだ装飾も特徴的です。これらの細部も、ぜひ注目してご覧ください。

また、霊屋の正面からは、利康の生誕地であり、政務を執っていた三戸城を望むことができます。この立地も、霊屋の魅力の一つと言えるでしょう。

南部利康霊屋が語る歴史と文化:カップルへのメッセージ

▲「南部利康霊屋」の天井(外陣)。42に仕切られており、一つ一つに美しい色彩で、四季の草花が狩野派的構図法で描かれている

編集部

これから南部利康霊屋を訪れるカップルへのメッセージや、今回のインタビュー取材で伝えきれなかった想いなどがあれば、ぜひお話しください。

冷水さん

北東北にありながら、三戸南部氏が全国の有名な戦国大名たちにも劣らない高度な文化を持っていたことが実感できる史跡が、南部利康霊屋だと思います。史跡聖寿寺館跡とあわせて、ぜひ一度足を運んでみてください。南部氏の歴史と文化の深さを、直接体感していただけると思います。

編集部

南部利康霊屋は、歴史ファンの二人が訪れたら、とても興味深いスポットに映るでしょうね。そして、どちらかが南部町出身のカップルならば、改めて地元に愛着と誇りを感じるようになるだろうな、と思いました。

冷水さん、本日はお忙しい合間にお時間を作っていただき、どうもありがとうございました。

訪問者の声:南部利康霊屋の口コミと感想まとめ

▲「南部利康霊屋」の内陣正面の様子。精緻な意匠が美しく、思わず感嘆の声が漏れそうです

ここまで、南部利康霊屋の特徴や魅力についてお伺いしてきました。デートで訪れる際の参考になるよう、実際に拝観された方々の口コミや感想もチェックしてみましょう。

- 「史跡聖寿寺館跡案内所」に電話をすると、スタッフの方が来て入口を解錠してくれました。録音された説明を聞きながら拝観できるので、分かりやすいです。

- 依頼した「史跡ガイド」さんに、とても親切に案内していただきました。当時の最高の経済力と技術力で造られた霊屋だということがよく分かります。

- とても見事な装飾の霊屋でした。霊屋内部の写真撮影は禁止されているので、注意が必要です。

全体として、高評価の印象でした。贅を尽くした精緻な造りをじっくりと鑑賞できたことや、「史跡ガイド」さんの丁寧な解説・案内を受けられたことに、多くの方が満足されている様子がうかがえます。

カップルがデートの一環で拝観しても、訪れて良かったと感じられる魅力的なスポットだといえるでしょう。

南部利康霊屋の拝観料金・割引情報・予約方法

▲「南部利康霊屋」の桟板戸(さんいたど)。内部は外陣と内陣に分かれており、中央の仕切りには四天王が描かれた桟板戸が設置されています。

| 拝観料金 | (高校生以上)一人300円 ※中学生以下は無料 ※「史跡ガイド」のサービスは無料 |

|---|---|

| 割引 | 要問合せ |

| 予約 | 拝観の受付は「史跡聖寿寺館跡案内所」で行っています。 ※拝観時間は9:00~16:00 ※「史跡ガイド」のサービスは要予約(電話:0179-23-4711) ※霊屋内での写真撮影と喫煙は禁止されています |

※表示されている金額はすべて税込です。

南部利康霊屋への行き方と基本情報:アクセス・営業時間など

| 住所 | 〒039-0104 青森県三戸郡南部町小向正寿寺62ー1 |

|---|---|

| 電話 | 0179-23-4711 ※史跡聖寿寺館跡案内所にて対応 ※対応時間は、9:00~16:30 |

| アクセス | 南部町役場南部分庁舎から車で約5分 青い森鉄道線の三戸駅から車で約7分 東北新幹線の八戸駅から車で約38分 |

| 駐車場 | 無料駐車場あり ※普通車12台分 |

| 拝観時間 | 9:00~16:00 ※史跡聖寿寺館跡案内所の利用時間は、9:00~16:30 |

| 定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |

| 公式サイト | https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1333.html |

※最新の情報については、電話・公式サイト等でご確認をお願いいたします。

※記事中の金額はすべて税込表示です。