中学入試に興味のあるお子さん・保護者に向け、注目の学校を取り上げる本企画。この記事では、香川県高松市にある国立の学校「香川大学教育学部附属高松中学校」の教育活動を紹介します。

1947年に開校した同校は、1991年より数回にわたって文部科学省の研究開発校として生徒たちの生きる力を育む教育を続けてきました。2023年度からは新領域「MIRAI」を中心に、数十年先の社会で活躍する力を養うカリキュラムを実践しています。

今回は、副校長・吉田先生にインタビュー取材し、同校の教育理念や地域と連携した探究学習、生徒たちの雰囲気などについて詳しく伺いました。

この記事の目次

香川大学教育学部附属高松中学校が目指す「自立した生徒の育成」

▲インタビューに対応してくださった吉田崇先生

最初に、御校の教育目標を紹介していただけますか?

本校は、「自ら立ちつつ共に生きることを学ぶ」「今日に生きつつ明日を志すことを学ぶ」を教育目標に掲げ、志をもち自立した生徒の育成を目指して教育活動を展開しています。

先生の養成を目的とする香川大学教育学部の附属校であり、学校全体で授業研究に力を入れているのが特徴です。常に数十年先を見据えた教育活動に挑戦するため、生徒たちの学習意欲も高いですね。好きなことに没頭する傾向にあり、いい意味で我が道をいく生徒が多いと感じます。

例えば、修学旅行のビデオ作成を担当した生徒は、撮影した内容を編集して、みんなが見やすいようにテロップを入れてくれました。美化委員で「掃除のやり方」を説明する際には、テレビ番組に負けないほどのクオリティのVTRを作るんです。全体的に、納得がいくまで取り組む生徒が多いです。

先生たちの研究意欲が、生徒さんにしっかりと伝わっているのですね。附属の小学校があるとのことですが、どれぐらいの生徒さんが内部から進学してくるのでしょうか?

全体の3分の2ほどが附属の小学校から内部進学し、残りは公立の小学校から入学してきます。附属の幼稚園から小学校、中学校と進む生徒がほとんどですが、違いを受け入れる寛容性があると思いますよ。

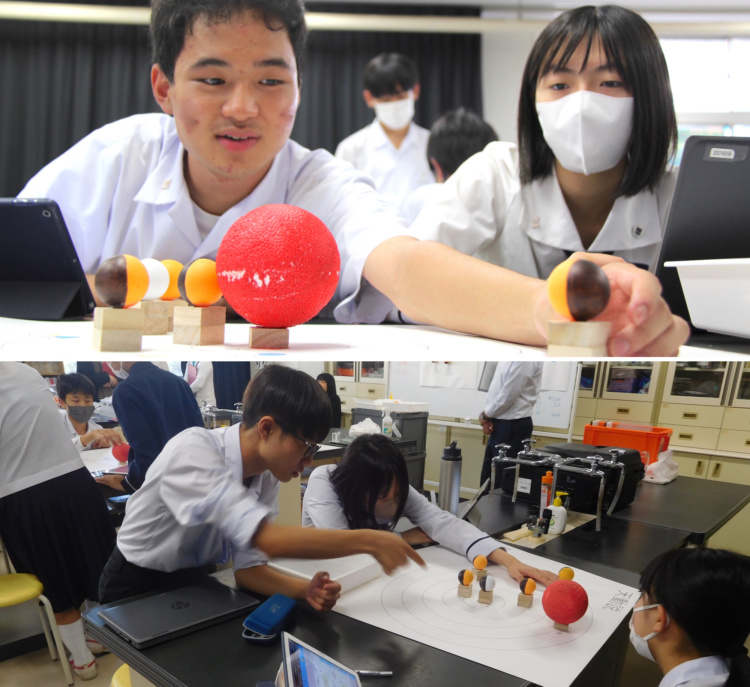

▲3年生の理科「天動説は成り立つか」の授業風景。模型を使いながら動きを確かめる

研究開発校に指定!附属高松中学校の新領域「MIRAI」とは

▲MIRAI協働の学び・3年生のイベント活動(紙芝居)

香川大学教育学部附属高松中学校は2023年度から4年間、文部科学省の研究開発学校の指定を受け、新領域「MIRAI(※)」の活動に取り組んでいます。研究のメインテーマは「自らを高め続け、新たな時代に向けて責任をもち、行動する人間の育成」です。

※「Make Innovation through Reflection And Intelligence」の略。「知性と省察性によって、新しい価値を創造する」を意味する

MIRAIの活動は年間で129時間(各学年)あり、「協働の学び」と「個の学び」の2つに分けられます。ここからは、MIRAIの活動内容について詳しく伺ってみましょう。

プロジェクトを通して、自分の生き方・在り方に迫る「協働の学び」

▲1年生の農園活動。真剣に作物の様子をチェックする

「協働の学び」とは具体的に、どのような活動なのでしょうか?

「協働の学び」は、学年の仲間と協力してプロジェクトを考え、地元・高松市をはじめとする社会に働きかけるグループ活動を行っています。プロジェクトの立案や実行を通して、生徒自身の生き方や在り方を考えてほしいと思っています。

中学1年生では「自ら立つ(自立)とはどのようなことか」をテーマに、昨年であれば、前半・後半に分けて活動しました。前半には近所の農園や田んぼをお借りして、約半年間の農園活動を体験するんです。今年の1年生もちょうど農園活動に取り組んでいますが、自主的に朝早く登校して、自主的に農園の点検や作物への水やり、草抜きなどをする生徒もいるようです。(取材時は2024年6月)

本校では野菜を育てて終わりではなく、「育てた野菜をどのように活用するか」にも目を向けます。活用方法を考える際も、基本的に先生は口出しせずに生徒たちを見守ります。昨年は、文化祭で校内の希望者に配りましたね。作った野菜をうれしそうに持ち帰る人の姿に触れ、生徒たちは「人のために行動する喜び」を実感したようです。

今は農園で土に触れる経験も難しくなっていると聞きます。生徒さんにとっても、手をかけて作物を育てるのは貴重な経験ですね。1年生の後半には、どのような活動をするのでしょうか?

活動内容は年によって異なるのですが、2023年度は生徒たちにとって身近な社会といえる「生徒会」への提案を考えました。

「学校をより良くするにはどうすればいいか」というテーマでアイデアを発表し合い、最終的には「学校に携帯電話を持参することを認めてほしい」等の要望を生徒会に提案したようです。ただ要望を伝えるだけではなく、「学校に携帯電話を持参できると、緊急時に連絡が取りやすい」のように、セキュリティ面でのメリットなどを訴えていましたね。残念ながら提案は通りませんでしたが、メリットを挙げて相手を説得するという経験を積んだと聞いています。

根拠をもって自分の要望を伝える力は、社会人になってからも活かせそうですね。中学2年生では、どのような活動をするのでしょうか?

2年生になると「共に生きる(共生)とはどのようなことか」をテーマに、「人との交流」に目を向けていきます。

具体的には、グループごとに話し合い、近隣の幼稚園や小学校、高齢者福祉施設などの中から「交流してみたい」と思う相手を決めます。各施設にもご協力いただき、年に2〜3回ほど生徒たちが出向いて、子どもたちや高齢者の方々などに、歌・ゲームといった出し物を披露していますね。

普段の生活では触れ合えない方々との交流を通して、生徒たちは「自分には何ができるか」に目を向け、「人を楽しませる充実感」を体験しているようです。

協働の学びの集大成といえる、中学3年生の活動についても教えていただけますか?

3年生は「今日に生きつつ明日を志すとはどのようなことか」をテーマに、2014年ぐらいから継続して高松市内を舞台にしたイベントの開催に挑戦してきました。高松市内でも人が集まりやすい、高松城跡を整備した「玉藻(たまも)公園」内や、高松駅近くにある「サンポート高松」、高松丸亀町商店街といった施設の広場などが会場です。

イベントの準備は「地域のために何ができるか」を考える「企画検討会」からスタートします。過去には、SDGs(持続可能な開発目標)を取り入れ、「海のゴミ問題」に目を向けた活動もありました。海水浴に訪れた観光客などが投げ捨てた、空き缶やペットボトルを活用した工作を考えたようです。

「それなら、環境問題にまつわる紙芝居をしてはどうか」「劇をすると、小さな子どもたちにも分かりやすいのではないか」といったアイデアも出て、工作コーナー・紙芝居コーナー・演劇コーナーなどのアイデアが生まれました。グループ分けなども全て、生徒たちが考えるんですよ。

▲イベントの受付や進行も全て、生徒たちが担う

イベント当日は、子どもから大人まで、多くの住民が集まったそうですね。生徒さんだけでイベントを仕切るのは難しいように感じるのですが、リハーサルなどはするのでしょうか?

実は、本番を2回開催しています。夏休みに会場を借り、1回目を開催します。もちろん校内でリハーサルを開催して本番に臨みますが、初めてなのでうまくいかないんですね。本校は、この「失敗経験」を大切にしています。

1回目から2回目までに1か月ほどあるので、1回目の振り返りの時間をとって、問題点や改善策などを話し合うんです。生徒たちは自分の行動を客観的に振り返り、得意分野や苦手分野を考えます。1回目の反省点を踏まえ、みんなで悩みながらアイデアを出していくんですね。試行錯誤を重ねた結果が、あの2回目の成功につながりました。もちろん、成功だったかどうかよりも、目的を達成できたかについて学年で省察することで、自分自身の生き方や在り方を考えました。

▲2回目の成功に向け、「省察」の時間で意見を出し合う

自分の好きなことを調べ、交流し、探究して、発表する「個の学び」

▲集団だけでなく、個人で発表する機会も多い

もうひとつの「個の学び」では、どのような活動をするのでしょうか?

「個の学び」は名前の通り、個人で課題を見つけて1年間探究し、成果を発表する活動です。2022年度からスタートした取り組みで、全校生で取り組んでいます。基本的には生徒が好きなテーマを決め、授業外の時間に探究を進める流れです。

2023年度の発表では、小豆島から通学している生徒の「辺境の民族意識はどのように形成されるのか」が面白いなと思いました。彼はウクライナを「辺境」と捉え、「香川県に属するものの、岡山県や兵庫県などに近い小豆島も辺境といえるのではないか」と考えたようです。小豆島の住民に取材し、どの県の意識をもっているのかを調べて発表していましたね。

そのほかには、「偏見をなくすには」「英語が話せるようになるには」「ピッチャーのピッチングを上達させる方法」といったテーマがありました。

自主的に探究を進めるのは少し難しいような気もするのですが、学校として何かサポートされているのでしょうか?

もちろん質問や相談には対応しますが、生徒のペースで探究してもらっています。授業外だと時間の確保が難しいので、水曜日を午前授業にして、午後は探究にあてることもありますよ。

また、2学期には、進捗状況などを確認するオンラインによるゼミの時間を2回ほど設けています。学年2人ずつ、3学年合わせて6名の異学年集団で実施するのですが、先生のほか、大学生・大学院生のサポーターも参加します。同級生だけでなく、先生、先輩の意見をもらうことで、探究の意欲にもつながっているようです。

▲研究発表会に来られた講師の先生と交流するようす。外部の先生や大学の先輩とも堂々と話し合っている

探究の成果は、どのようにして発表するのでしょうか?

2023年度の場合は、11月に教室で発表会を開催しました。3年生を15〜16グループに分け、各教室で1人ずつ発表(質疑・応答を含めて1人10分ほど)する流れです。下級生はもちろん、保護者や一般の参加者にも自由に各教室を回ってもらい、質問などをいただきました。

本校は発表の方法もプレゼンに限らず、ダンス・ピッチングなどの技術を披露する形でも構いません。ガンプラについて探究した生徒は、プラモデルを持ってきていましたよ(笑)。

クオリティの高い発表をするというよりも、探究を通して「なぜ自分はこの分野に興味があるのだろう?」「どうしてあんな行動をとったのか」と、自分自身を深堀りしてほしいと思っています。

現地の大学生との交流も!附属高松中学校のグローバル教育

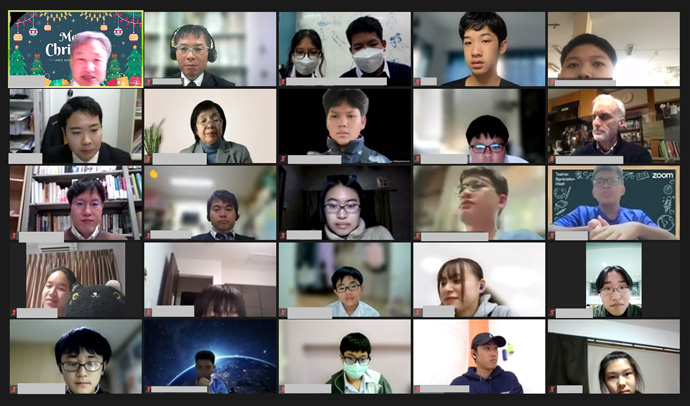

▲チェンマイ大学附属とのオンライン交流

香川大学教育学部附属高松中学校は、グローバル教育にも力を入れているそうですね。具体的にどのような取り組みをしているのか、教えていただけますか?

「チェンマイ大学」の附属学校と、オンラインでの交流を続けています。時差の関係で18〜19時からのスタートになるため、希望制で実施しているところです。同じく香川大学附属の坂出(さかいで)中学校とも連携し、実施しています。

香川大学との関係でいうと、コロラド大学との交流もあります。コロラド大学の学生が本校を訪れ、生徒たちと英語でコミュニケーションをとっています。

ネイティブの方々と話すことで、生徒さんの英語力も鍛えられそうですね。学校として、生徒さんの英語力を伸ばすサポートはされていますか?

OB会の協力で、中学1年生は全員が無料でTOEFLを受験することが可能です。TOEFLは英語能力を測定する試験で、留学の際にも役立ちます。本校では年に2回、校内でTOEFLテストを実施しています。

▲3年生英語・コロラド大学との交流

香川大学教育学部附属高松中学校からのメッセージ

香川大学教育学部附属高松中学校に興味のあるお子さん・保護者へ向けて、メッセージをお願いします。

本校は文部科学省の研究校に指定されていることもあり、10年先、20年先を見据えた教育活動を展開しています。本校の卒業生は、高校生や大学生、社会人になってから、みんなの先頭に立ってリーダーシップを発揮しているケースが多いです。

生徒たちの自由と自主性を尊重しつつ、「自分で新たなことをしてみよう」というクリエイティブな力を身につけられるのは、本校の強みです。わずか3年間ではありますが、その後の人生を大きく変える密度の濃い3年間だと自負しています。

お話からも、アイデアを形にしていける環境で、クリエイティブな力を磨いていく生徒さんの様子が伝わってきました。自主性を尊重する御校での経験が、卒業生たちの原動力になっているのでしょうね。

本日は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました!

香川大学教育学部附属高松中学校の在校生・卒業生の口コミ

▲休み時間にはパソコンなどを自由に触ることが可能

最後に、香川大学教育学部附属高松中学校の在校生・卒業生からの口コミを紹介します。

口コミからは、個性を尊重する校風と先生たちの指導力の高さが伝わってきました。県内有数の進学校に多数入学している実績からも、高校受験に十分対応できるカリキュラムであることがうかがえます。

▲通学バスの停留所から校内に続く通路のプランターに花を植える「花いっぱいボランティア」の活動風景

香川大学教育学部附属高松中学校へのお問い合わせ

| 運営 | 香川大学教育学部 |

|---|---|

| 住所 | 香川県高松市鹿角町394番地 |

| 電話番号 | 087-886-2121 |

| 公式サイト | https://www.tch.ed.kagawa-u.ac.jp/ |

※詳しくは公式ページでご確認ください