特色ある教育プログラムで注目を集める学校を特集するこの企画。今回は東京都西東京市にある私立中高一貫共学校の「武蔵野大学中学校・高等学校」を紹介します。

武蔵野大学中学校・高等学校は1924年の開校以来女子校として歩みを進めてきましたが、2019年に中学校、2020年に高等学校が共学となりました。近年では「探究」に重点を置いた新たな教育プログラムの開始や100周年記念事業としての新施設の建設など、さまざまな新しい展開が生まれています。

その一方で、開校当初から行われてきた仏教精神に基づく教育が変わらず受け継がれているのも特徴です。全学年週1回行われる宗教の授業や毎朝の「朝拝」などを通じて、多様な価値観を認め合う“こころの教育”が行われています。

今回は入試広報部長の小幡先生に、仏教精神に基づくこころの教育や、中高6年間通じてさまざまな経験ができる探究型学習の特徴について詳しくお話を伺いました。

この記事の目次

武蔵野大学中学校・高等学校が創立時から貫く「こころの教育」

▲インタビューにご対応いただいた小幡先生

武蔵野大学中学校・高等学校ではどのような教育方針を掲げられているのでしょうか。

本校は元々、仏教学者である高楠順次郎博士が「仏教主義による女子教育」を理想に掲げて創立した学校です。

時代を経て男女共学になるなど学校の形態は変化していますが、学びの根幹には創立当初から変わらない仏教の精神に基づく「こころの教育」があります。周囲の環境に感謝する心や、自分に打ち克つ向上心、人のために動ける優しさや貢献心を育てていく、というのが本校の教育方針です。

宗教の授業を通じて多様な価値観を育む。「答えのない問い」を議論することも

▲教室内で「朝拝」を行うようす

「こころの教育」を重視するという教育方針は、御校の活動のどういった部分に落とし込まれていますか?

毎朝の「朝拝」と週に1時間の宗教の授業で、仏教精神に基づく心の教育を行っています。

「朝拝」というのは毎朝数分間教室で行われ、そこでは仏教の「6つの徳目」を生徒に分かりやすく表現した言葉を校内放送で流しています。中学1年生の頃から繰り返し聞くことで仏教の教えが自然と生徒の中に浸透するとともに、1日を落ち着いた心で始めるための大切な時間となっています。

週に1時間の宗教の授業では、浄土真宗の学びを中心に宗教の考え方を学んでいます。ただし仏教だけを学ぶというよりも、多様な価値観を知り、広い視野で物事を考える力を育むことを目的とした授業です。

そのため、仏教に限らず海外の宗教について学んだり、生命倫理や善悪を題材にしたりと、幅広い内容を取り扱っています。宗教の授業では講義形式ではなく皆で議論して考えていくアクティブラーニング形式の授業形態が多いのも特徴です。

例えばどのようなテーマがあるのでしょうか。

差別の問題について考えたり、「脳死」をテーマに生と死の境目を議論したりしています。脳死は自分の体を主体的に動かしたり感情表現をしたりということができない状態ですが、それを生と捉えるのか死と捉えるのかという、答えのない内容について生徒同士で考えや意見を出し合います。

御校の宗教の授業は、生徒さんの成長や変化においてどのような意義があるとお考えですか?

グローバル化が進む中で欠かせない海外の方と協働する力を育むことができると考えます。特に海外の方のバックボーンには宗教が深く関係していることが多いので、中高生の内からそういう学びを経験することは、大人になって海外の方と関わる際に大きく作用するのではないでしょうか。

また宗教の授業は、生徒の進路ややりたいことを見出すきっかけにもなっています。実際に生命倫理や生死についての考え方を学んだことで医療系の道に進んだ生徒もいます。そういう生徒の話からも、宗教の授業が、医療現場で生命や死に向き合う上での「心」の土台を培うことができたのだと実感します。

“探究”に重点を置く中学校の「言語活動」と「PBL」

御校では共学化をきっかけにさまざまな新しい教育活動を実施していると伺いました。まずは中学校の特徴的な教育プログラムを教えていただけますでしょうか。

本校ではこれからの時代に求められるのは「自分で物事を考え、答えを見つけられる力」だと考えています。その力は教科学習の中だけではなかなか身につけるのが難しいものです。そのため中学校の3年間では特に探究型学習に重点を置いた教育を推進しています。

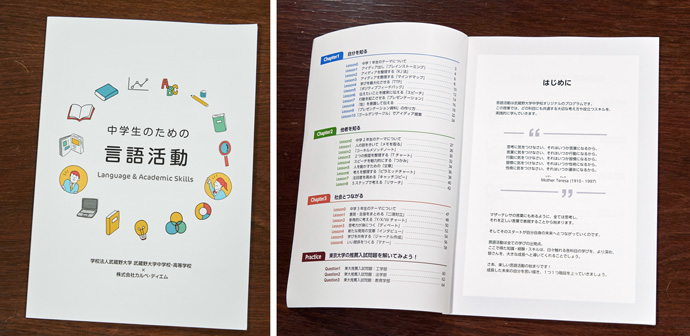

その学びの中心にあるのが「言語活動」と「課題解決型学習(PBL)」です。言語活動は「アカデミックスキル」を中学3年間の週1回の授業で養うもので、PBLは社会課題の解決を目指し、培ったスキルを基にさまざまな調べ学習やディスカッション、プレゼンテーションを行うという取り組みです。

言語活動で学ぶ「アカデミックスキル」というのは、例えばどういうものですか?

思考やアイディアを可視化するマインドマップや、情報を整理するノートテイキング、複数人で検討する際のブレインストーミングなど、社会に出たときに必要となるスキルがベースとなっています。それを本校が製作した「言語活動オリジナルテキスト」を使って実践的に学んでいくのが言語活動の内容です。

会社の新人研修で行うような内容を中高生向けに落とし込んだ教育活動というと分かりやすいかもしれません。

▲武蔵野大学中学校で積み重ねてきた言語活動の内容を冊子化したオリジナルテキスト

言語活動で特に留意しているのが、生徒の心理的安全性を担保することです。自分の考えを表明し、グループ内でフィードバックを行うという活動の特性上、中学1年生では特に相手の反応を気にして萎縮してしまう場合も少なくありません。そのため相手の考えや意見を受け入れる「Yes,And」の精神を全員に共有し、その上で改善のアイディアを検討できるようにしています。

言語活動で培ったアカデミックスキルを活かして、PBLでは具体的にどういった内容の活動を行うのでしょうか。

PBLは1年生で「自己理解」、2年生で「他者理解」、3年生で「社会接続」というテーマを設け、社会に貢献する力を段階的に育んでいけるプログラムを実施しています。

中学1年生の「自己理解」では、マインドマップを使って自分を掘り下げていったり、グループ内で発表して「他者から見る自分」の視点からフィードバックを受けたりと、さまざまな角度から自己探究を行っていきます。そして中学2年生からは探究の対象を自分から他者に、社会に、徐々に外に向けていくというのが中学校のPBLの流れです。

もちろんその中には、グループワークで意見をまとめたり、調べた結果をプレゼンテーションで伝えたりという言語活動のスキルを発揮する過程が含まれています。社会課題に対する主体的な学びを深めながら、同時にアカデミックスキルを培う学習機会となっているのが本校のPBLです。

高校では3つのコースそれぞれに合った、特色ある探究活動を展開

高校ではどのような教育プログラムを展開されているのでしょうか。

高校からは医学部や国立大学・難関私立大学を目指す「ハイグレード」、海外大学や国際系私立大学を目指す「PBLインターナショナル」、武蔵野大学をはじめとする幅広い進路を目指す「本科」の3つのコースに分かれます。

その中でも「PBLインターナショナル」では、PBLの手法を用いて探究的な学びを実践しています。高校から入学する生徒の中には、探究的な学びに魅力を感じてPBLインターナショナルを選択する子も少なくありません。

PBLインターナショナルの探究型学習の主軸は「アントレプレナーシップ」です。アントレプレナーというのは「起業家」を意味しますが、本校では起業家の育成を目指しているわけではありません。「身近にある課題を見つけて解決に導ける人」をアントレプレナーと捉え、より良い社会づくりのための検討を、グループワークを中心に行うのが本校のアントレプレナーシップです。

1年生では課題発見から解決策検討までの「型」を学び、2年生で具体的なアイディアを考えビジネスコンテストなどに参加、3年生ではそれまでの学びを武器にして進路を切り拓いていきます。

アントレプレナーシップで生まれたアイディアで印象に残っているものがあれば教えてください。

漁師の後継者不足問題に焦点を当てた取り組みは印象的でした。まず漁業を知るために福島県の漁業組合に取材申し込みをし、実際に福島県に出向いて漁師さんの話を聞いた上で、働き手とのマッチングシステムをつくるというアイディアを立案したんです。そのアイディアはビジネスコンテストで準優勝を獲得するなど、対外的にも高い評価を得ました。

実はこれは、授業で行った内容を踏まえて行った生徒の自主的な取り組みなのです。我々教員も、予選を勝ち抜いたことで初めてビジネスコンテストにエントリーしていることを知りました。学校を飛び出した自主的な学びというのは、特に高校で生まれる傾向がありますね。

PBLインターナショナル以外のコースでも探究学習を行う機会はあるのでしょうか。

はい。特にハイグレードは難関校への進学を目指すコースではありますが、学習と探究は切り離されるものではないというのが本校の考えです。学びを深める上でも「なぜ?」という探究心を引き出す探究型学習をすべてのコースで実施しています。

ハイグレードで行っている探究型学習には、外部企業とタイアップした「アカデミックマインド育成講座」があります。「闘牛士が赤い旗を振るのはなぜなのか」「時計が12進法を使用しているのはなぜなのか」といった日常にひそむ「なぜ?」を見つけてそれを研究するという内容で、生徒たちは自分の興味のあるテーマで研究を進めてさまざまな発表を行っています。

そういった高校の各コースの探究型学習ではフィールドワークも行っているのですか?

どのコースでも、探究型学習の授業の中では企業訪問などを積極的に行っています。ハイグレードではジェネリック医薬品の研究を行った生徒もいるのですが、その生徒は武蔵野大学の薬学部に取材を行っていました。大学や企業などさまざまな現場の声を聞きながら探究を進めています。

探究でのさまざまな“挑戦”が、生徒の自信や進路実現につながる

中高6年間を通じて行う数々の探究型の学びは、どういった場面で成果を感じられますか?

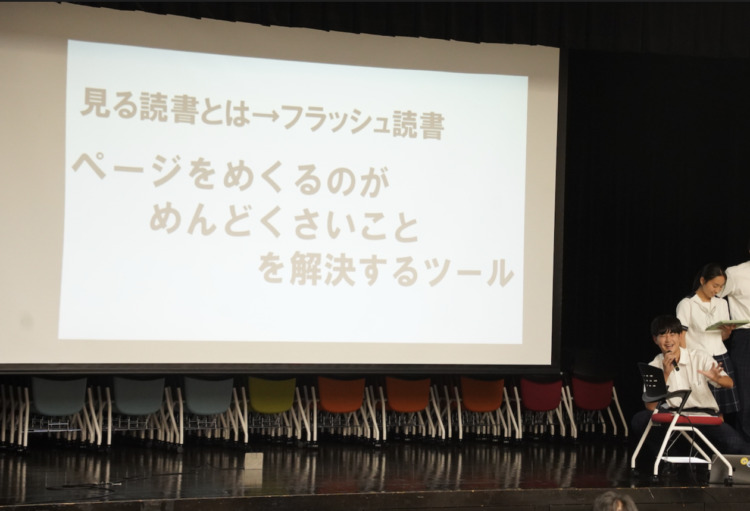

毎年3月に中学校と高校の各学年代表が発表を行う「Mu-1グランプリ」というイベントは、まさに本校の探究型学習の総決算の場です。高校生だけでなく中学生の発表でも秀逸な内容と高いプレゼンテーション技術を感じられて、探究型学習の学びが結実していると感じます。

また中学校の学校説明会も、生徒が言語活動で学んだことを発揮する集大成のような場です。学校説明会のプログラム自体も生徒が話し合って決め、クラスごとに役割分担をしながら生徒主体の説明会を行うのが特徴です。

学校の外部の方に向けてプレゼンテーションを行う機会はなかなかないので、この学校説明会が言語活動の成果を試す良い機会となっています。もちろん失敗することもありますが、それを気にせず思いっきりやるように生徒には伝えています。

中学校の生徒が主導して学校説明会を行うというのはとても珍しい取り組みですね。学校説明会に出席された保護者の方からはどのような反応がありますか?

多くの保護者の方が、生徒が説明する姿に驚かれています。逆に「うちの子は控えめなタイプだから大丈夫だろうか」と不安になられる方もいますが、発表している生徒全員が最初から堂々と話せていたわけではありません。生徒自身も説明会の場で「私も小学校の頃は人前で発表するのが苦手だった」という話をしてくれるので、保護者の方も安心されるようです。

本校での学びの成果を学校説明会の場で生徒自身が体現してくれているので、我々教員からしてもありがたいなと感じます。

なるほど。探究型学習は、高校生ではキャリア形成や進路実現につながってくる部分もあるのでしょうか。

近年の大学入試は一般選抜だけでなく総合型選抜や学校推薦型選抜の重要性も注目されているため、学力だけではない力を身につけられる本校の学びは進学においても大きなメリットになるのではないでしょうか。

また中高6年間の探究型学習を通じて、失敗を恐れずにさまざまなチャレンジを重ねることで自信がついて、やりたいことが明確になっている生徒が増えていると感じます。それゆえにコースに関わらずさまざまな進路に挑戦しているのが印象的です。自分の可能性を限定せずに、「やりたい」という気持ちをもとに多様な進学先を選択する生徒が増えているのは、探究型学習の成果だと思います。

武蔵野大学中学校・高等学校でのスクールライフ

武蔵野大学中学校・高等学校は都心にありながら、約10万平方メートルという広大なキャンパスを構えています。ここからは、そんな緑豊かなのびのびとした環境の中で送る、生徒の皆さんのスクールライフの様子を紹介します。

活発な挨拶や、のびのびとした雰囲気が武蔵野大学中学校・高等学校の魅力

武蔵野大学中学校・高等学校の生徒さんに共通する雰囲気はありますか?

広大な敷地の中で、6年間通じていろいろなことに挑戦できるという環境があることから、全体的に素直でのびのびと学校生活を送る生徒が多いと感じます。

また本校の生徒を表す特徴として外部の方から良く言われるのが、「どの生徒もすごく挨拶をしてくれる」ということです。学校側から「挨拶をしなさい」と積極的に働きかけていなくても、自然と皆が挨拶をしているんです。それはやはりこころの教育が活きている部分なのではないかなと思います。

学校を盛り上げる活動も盛んで、生徒たちの熱量を上げる取り組みを行う担当部署があるのも特徴です。その中で立ち上がった企画の1つに「チアーズカードプロジェクト」という、カードに日頃の感謝の気持ちを書いて回収箱に入れると届けたい相手に届けてくれる取り組みがあります。

これは生徒同士だけでなく、生徒から教員、教員から生徒、教員同士で送り合うことが可能で、校内のコミュニケーションを活性化する取り組みです。

生徒発案で生まれたコンビニや、教員と生徒の距離を近づける工夫が凝らされたキャンパス

▲中高どちらも使用できる広い食堂を完備

武蔵野大学中学校・高等学校の校舎の中で特徴的なものがあれば教えてください。

本校にはMUマートという学内コンビニがあるのですが、これは生徒の探究型学習をきっかけに設置されたものなんです。「より良い学校生活を送るために」というテーマで、気軽に立ち寄れる場所があったら良いのではないかという意見から生まれました。学用品や軽食などが揃う便利な場所となっています。

また先ほどチアーズカードプロジェクトのお話もしましたが、キャンパスの中にも生徒と教員のコミュニケーションを活性化する工夫が凝らされています。職員室はガラス扉を設け、外から中を見やすいようにして入室の抵抗感を低減しています。

またコロナ禍のマスク生活で顔が見えづらくなったことから、廊下に教員の顔写真を一覧にして紹介し、気軽なコミュニケーションを取りやすくしているのもポイントです。進路指導室や自学スペースも開放的な空間にして、自習はもちろん相談もしやすい環境を整えています。

スクロールで写真がご覧いただけます→

100周年記念の新しい施設「図書館」「スポーツパーク」の竣工も控える

▲2024年、2025年に順次竣工予定の図書館、スポーツパークのイメージ図

100周年記念事業として新しい施設が建設されているとのことですが、こちらはどのような施設なのですか?

新しい施設としてスポーツパークと、図書館を建設しています。スポーツパークは体育でも部活動でも使えますし、身体を使った遊びがしたい場合にも使用できます。また400台の自転車が収容できる地下駐輪場を備え、雨の日でも屋根付きの場所に駐輪できる点もポイントです。

図書館機能を備えた新施設の名称は「MUSEION」(エムユーセイオン)と言います。古代エジプトのアレクサンドリアに興った世界初の学問、教育、文化、芸術の総合施設である「ムセイオン」が由来です。

この施設は4階建てのガラス張りの建物を予定しています。授業ができる空間もあるため、探究型学習にも活かせるものとなっています。下層階から上層階に行くにつれて「動」から「静」への空間が広がる設計にしており、下層階はグループワークなどに活用でき、上層階には自学室もあるという、用途に応じた使い方ができる建物となっています。

広々としたキャンパスで過ごせることは、生徒の学校生活の幅を広げてくれますよね。従来の広いキャンパスに加え、こうした新しい施設を建設することで、さらに生徒がのびのびとした学校生活を送ってくれたらと思っています。

武蔵野大学中学校・高等学校からのメッセージ

最後に、武蔵野大学中学校・高等学校に興味を持った読者に向けてメッセージをお願いします。

武蔵野大学中学校・高等学校では6年間を通じて、これまでに経験してこなかったであろうさまざまな挑戦ができる環境があります。そういった多様な教育プログラムを、教員が一方的に与えるのではなく生徒と一緒になってつくり上げていける点も魅力だと思っています。

実際に探究型学習を始めた際も、教員と生徒で協力しながら作り上げていきました。そういう教育に共感していただける方は、ぜひ本校に来ていただけると嬉しいです。

小幡先生、本日は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました!

武蔵野大学中学校・高等学校の進学実績

武蔵野大学中学校・高等学校は、国公立大学や私立の難関校に多くの生徒を輩出しています。2022年度の高校共学1期生の結果を見ると、国公立だと神戸大学や東京学芸大学に合格した生徒がいるほか、私立だと早慶上理ICUに19名、GMARCHに46名という実績を残しています。また、2023年度の結果では更なる飛躍が見られました。2024年は中学共学1期生となるので更なる結果が期待されます。

もちろん、併設校である武蔵野大学に進む生徒もいます(推薦制度も利用可)。ビジネス系の分野に強みを持つ武蔵野大学は、近年「アントレプレナーシップ学部」「ウェルビーイング学部」など新たな学部を新設しているので、学びたいことが明確な生徒は意欲的に成長を続けていけるのではないでしょうか。

■大学合格実績はこちらから(高校のデジタルカタログ参照)

https://www.musashino-u.ed.jp/highschool/

武蔵野大学中学校・高等学校の保護者・在校生の口コミ

ここでは、武蔵野大学中学校・高等学校に寄せられた在校生、保護者の方からの口コミを一部抜粋して紹介します。

教員への質問のしやすさや生徒同士の仲の良さ、挨拶をする生徒が多いといった声から、学校全体に良い雰囲気があることが伝わってきました。保護者の方からは、お子様の家での様子からも学校の楽しさや探究型学習の成果が感じられるという声が挙がっていました。

武蔵野大学中学校・高等学校へのお問い合わせ

| 運営 | 学校法人武蔵野大学 |

|---|---|

| 住所 | 東京都西東京市新町1-1-20 |

| 電話番号 | 042-468-3256 |

| 問い合わせ先 | https://www.musashino-u.ed.jp/contact/ |

| 公式ページ | https://www.musashino-u.ed.jp/ |

※詳しくは公式ページでご確認ください