独自の教育プログラムを実践する、注目の学校を紹介するこの企画。今回は三重県津市にある私立の中高一貫共学校の高田中・高等学校を紹介します。

学校法人高田学苑が運営する高田中・高等学校は、前身にあたる江戸時代の教場「勧学堂」の設立から220年余りになる、三重県下で最も古い歴史を持つ伝統校です。

三重県下で最も早く中高一貫制を導入した同校は、高等学校3年コースと中学校・高等学校一貫6年コースを設置し、広い視野から社会に貢献できる人材の育成を目指した教育を展開。国公立大学への進学をはじめとして、様々な進路実現をしっかりサポートしています。

今回は6年コース総主任の星合広樹先生に、同校の建学精神や教育目標、仏教精神による宗教的情操教育などの教育プログラムの特徴を伺いました。

▲高田中・高等学校6年コース総主任の星合広樹先生

この記事の目次

宗教的情操を培い、豊かな人間性を育む高田中・高等学校

はじめに、高田中・高等学校の校訓や建学の精神についてお聞かせください。

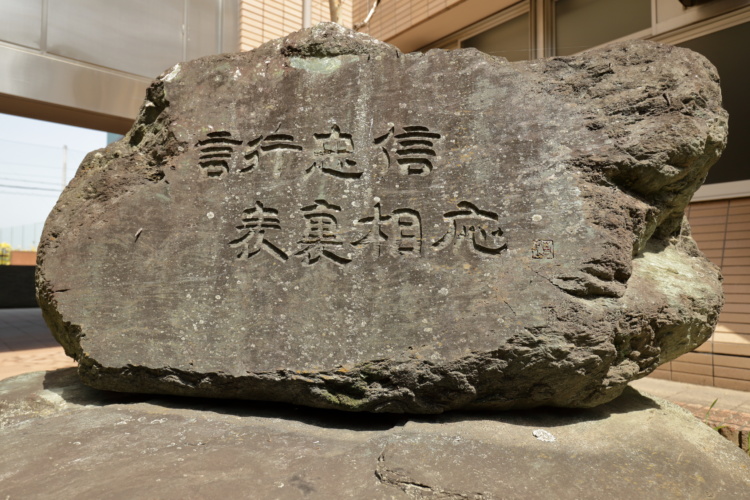

本校は「言行忠信 表裏相応(ごんぎょうちゅうしん ひょうりそうおう)」を校訓としています。これは浄土真宗を開かれた親鸞聖人が大切にしておられた『仏説無量寿経』という経典の中に出てくる言葉です。「言行に誠意があって、己をいつわらず、他をいつわらない」という意味を持ちます。

この校訓を中心に置き、宗教的情操を培い、人間性豊かな社会人を育成することを建学の精神としています。

自分の生き方を見つめる「仏教の授業」

御校の校訓や建学の精神にある、仏教精神による宗教的情操教育とは、具体的にどのような内容なのでしょう。

宗教の「教」は教える、「宗」という字は日々の生活の根本にある生き方を意味します。仏教は悟りを開かれたブッダ(釈尊)の教えです。自分の損得感情を捨て、生きとし生けるものを救うという教えの尊さを学び、自分自身の生活を振り返り、見つめなおす事のできる生徒を育成していきます。

そのために、仏教精神による宗教的情操教育の一環として週に1時間、必修科目として「一般仏教」という仏教の授業を設けています。

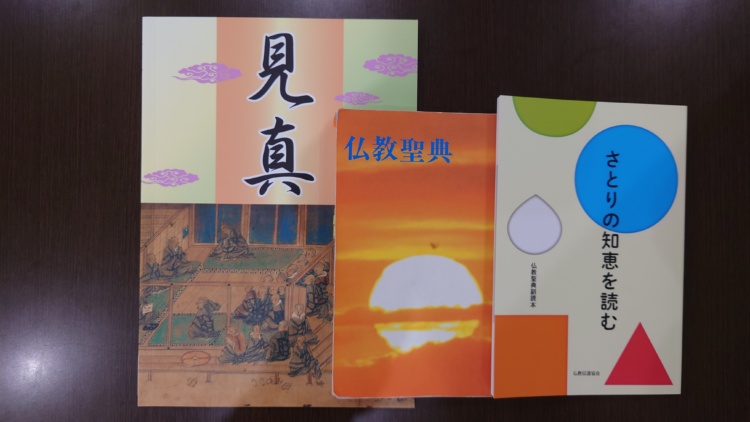

一般仏教の授業では、仏教専門の教員が指導にあたります。仏教の教科書を用いて仏教の教え、歴史を学ぶと共に、自分自身の将来、あるいは悩みに真摯に向き合っていきます。

▲一般仏教の授業で使われている教材

悩みに真摯に向き合う学びを通し、自分自身を見つめ直す機会を与える

一般仏教の授業では、生徒からどのような悩みが寄せられるのでしょうか。

親御さんと意見が合わないなどさまざまな悩みがあるなか、最も多いのは友達関係の悩みです。高校生になると比較的心の部分が成長し、落ち着いてくる部分もあるのですが、中学時代は体と心の成長度合いが一致せず、不安定になることがあります。そのため、日常生活でも友達の些細な言葉や行動に動揺し、場合によっては双方に誤解が生じます。

特に6年コースの生徒は長い間、同じ環境で生活していくことになるため、生活の中にしっかりとした土台が必要です。自身の家庭や友達との人間関係を、常に見つめ直し、課題と向き合うことで充実した学校生活が送れるよう働きかけています。

お経を唱え、法話を聞く「本山参詣」で人との関わり方などを学ぶ

仏教の授業の他、生徒が自分の生き方に真摯に向き合うための取り組みがあればぜひ、お聞かせください。

毎月1回、学校に隣接する国宝の真宗高田派本山専修寺を訪問する「本山参詣」を設けています。本山参詣では生徒がお経を唱えるなどの勤行の他、中・高合わせて約200名の教員のうち、僧職でもある教員が、それぞれの立場から仏教や歴史のこと、生き方に関する法話を説きます。

生徒は法話を聞くことで、生きていくうえでの人との関わりを学び、仏教の授業と併せて自分の生き方に真摯に向き合うことができます。

星合先生は教員であると同時に、お寺の住職さんであると伺っております。仏教の授業や「本山参詣」の法話では、具体的にどのような話をされるのでしょう。

さまざまな話をしますが、直近では学び続けることの大切さを、親鸞聖人の行いになぞらえ、話をしました。90歳まで生きられた親鸞聖人は、晩年まで仏教の教えを学ばれ、それを多くの人に語り続けました。この行いを例に、学校だけではなくて、普段の生活、そして社会人になってからも常に学び続ける姿勢が非常に大切であることを、進路指導と関連させるかたちで生徒に伝えました。

中学・高校で学習する内容はこの数十年間、量的には大きくは変わっていません。それに対して、科学や技術などあらゆる面で進歩している現代において、大学生あるいは社会人になってからは学ばなければならないことは格段に多くなっています。

この現状からも、学び続けることの大切さを改めて実感し、生徒にこの事をしっかり伝えていかなければならないと考えています。私の専門である理科教育でも、このことを伝えています。

法話を聞いた生徒からはどのような反応がありますか?

法話の内容を生徒が覚えているかではなく、それをどう感じ、行動に移すかが大切だと考えます。その思いがしっかり伝わっていることを、卒業生の言葉から感じます。

私立学校である当校は教員の異動があまりないので、卒業生が来校した際、本校の仏教の教えが役に立っていることを直接聞くことができます。講話を行った教員の話によると、卒業生からは「先生方に教えてもらったことがすごく心に残っている」というような話をされることが多いようです。

私の法話では、今必要なことというよりは、これからの人生で必要なことを話す機会が多いので、卒業生のその後の人生に私の話が役立っていることを聞くと非常に嬉しく感じます。同時に、本校の生き方を教える仏教教育が教育の根底であることを実感しています。

探究学習に発展する、SSH指定校「高田中・高等学校」の理科の研究発表

高田中・高等学校は、令和6年度のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定されたと伺っております。具体的な取り組み内容についてお聞かせください。

具体的には夏休みに行う自由研究を基にした話し合いを中学1年生の2学期から始めて行きます。まずは友達と意見交換しながら研究テーマを考え、その後、各クラスで4〜5名のグループを10個程度作ってグループで話し合いをします。2学期の末ぐらいにはグループのテーマを1つに絞り込み、各クラスでグループ発表に結びつけていく活動を続けてきました。

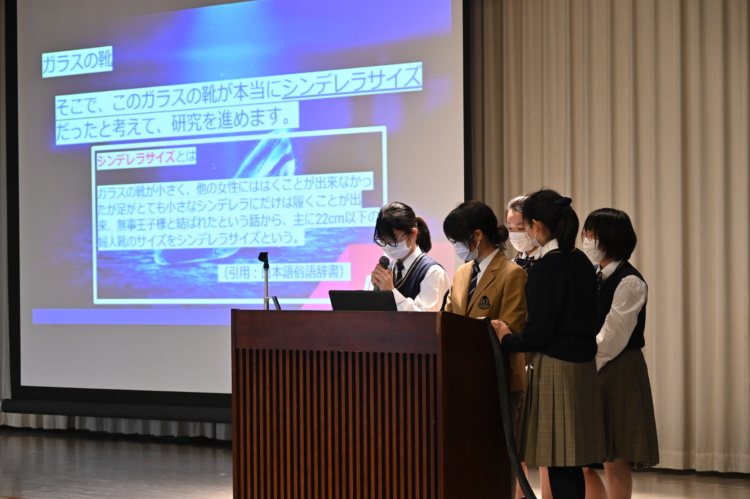

3学期の最後に各クラスでグループ発表を行い、クラスの代表を決め、新年度の4月に3学年合同での発表会を開催します。このような活動をSSHのプログラムと結びつけ、現在は探究学習へとさらに進化させていきたいと考えています。

クラスの代表はどのような観点から選ばれるのでしょうか。

クラスの代表を決めるにあたり、審査の観点を単に興味があるかないかではなく、プレゼンが良かった点なども審査項目の対象とすることを指導しています。それに基づき、教員も含め、クラス全員で他者評価を行い、クラスの代表を選出します。

教員の立場から見ても面白いと感じるテーマに取り組んだグループがほぼ選ばれているので、生徒は自分たちの発表だけではなく、他のグループの発表を見ることを楽しみながら、しっかり審査していると感じます。

研究のポイントは、興味を持ったことをどれだけ深められるか

これまでの活動から印象に残っている研究テーマがあればぜひ、お聞きしたいです。

中学生の研究なので、まだ本格的な研究にはたどり着いていないのが現状ですが、身近なものからヒントを得た研究テーマに取り組む生徒が多いように思われます。例えば、「十円玉をきれいにする」という研究のように、調べ学習のようなかたちでテーマを選ぶ生徒が多いです。

なかには漫画によくあるシチュエーションの、「バナナの皮がどういう状況だと本当に滑るのか?」という、ユニークなテーマに取り組む生徒もおり、滑った時に備えてヘルメットを被り、教員立ち会いのもと、友達にちょっと押してもらって実験をしていました。

他にも、数年前は「ガラスの靴は、本当に実現できるのか」など、物語から着想を得たことをテーマに選ぶ生徒や、実験をするまでには至っていないのですが、「風船を使って人が空を飛ぶには」というテーマで、理論上可能か否かを、計算式で示した生徒もいました。

これら、個人で取り組んだテーマがグループの中で「それ、面白いね」となったら、最終的にはグループで深めていきます。このように、興味を持ったことに対してどれだけ自分で深められるかが、これから本校が取り組むSSHと結びつけた探究学習には必要だと考えます。

自主性を重んじた指導で、探究的な学びと学ぶ意欲を引き出す

SSHと結びつけた探究学習にするため、先生方はどのように指導・サポートしているのでしょう。

学年にもよりますが、研究内容が調べ学習で終わらないように指針を示します。

生徒から相談を受けた際は、「それをやるにはどうすればいいと思う?」と、生徒に問いかけるに留まり、答えは自分で探させることを意識し、指導にあたっています。1から10までやり方を指示するやり方では、生徒は指示に沿って動くことしかできず、自ら考えることができなくなることがその理由です。もちろん、生徒の知識だけでは難しい場合は、参考になる書籍やサイトを教えることもあります。

生徒は個人のスマホや、学校が貸与しているタブレット端末を使いながら研究を進めますが、なかにはおかしな方向に突っ走っていくケースもあるので、その辺のところはうまくバランスを取るよう助言しています。

このように、生徒の自主性やアイディアを大切にしながら進めると同時に、空気銃を自作するといったような危険を伴うテーマに関しては、安全性や法に抵触しないかも含め、しっかり調べてから取り組むように指導しています。

SSH指定校を見据えた研究発表の取り組みを探究学習に発展するにあたり、今後の方針についてお聞かせください。

自分で学習した分野が講義に出てきた際の生徒の食いつきが良いことからも、探究学習は学びにとって非常に重要であることを実感しています。

一方、本校の長い歴史の中では授業を講義形式で行うことが多かったので、今後のSSHや探究学習の展開に関しては、いかに生徒が自主的に動けるかにシフトしていかなければならないと感じています。それを実行できるポテンシャルは、本校の生徒には十分にあると思われます。

教えに感謝し、生活に活かすことを目的とした集い「宗祖降誕会」と「報恩講」

仏教教育を根幹に、自主性を重視した探究学習に取り組んでいる高田中・高等学校の、仏教教育を象徴する行事などがあればお聞かせいただけますでしょうか。

本校の仏教教育の特徴としてあるのが、全校生徒が一堂に介して行う親鸞聖人のご誕生をお祝いする宗祖降誕会(しゅうそごうたんえ)」と、親鸞聖人の90年の生涯を偲んで、報恩謝徳を申し上げる「報恩講(ほうおんこう)」という行事です。

真宗高田派が最も大切にしている報恩講は、その教えに感謝し、その教えを基に自己を見つめることを目的としています。このような大きな行事からも多くの人との繋がりや、本校の教えをしっかりと自分の生活に役立てていく気持ちを身につけてほしいと願っています。

高田中・高等学校からのメッセージ

▲高田中・高等学校6年コース総主任の星合広樹先生

最後に高田中・高等学校に興味を持った読者の方に向け、メッセージをお願いします。

お伝えしたいメッセージは学ぶ姿勢です。例えば、受験勉強を進める際には、聞いて知り、覚えることのみに特化していたり、あるいは公式などを使って問題を繰り返し解いたりすることに重点が置かれます。

本校ではこれらの学習法に探究の要素を取り入れて学習が進められるよう努めています。課題を自分で見つけ、自分で考え、実践するまでを見守っていく、この一連の活動こそが、真の学びであると考えます。

そのなかでも特に考え、実践することがいかに楽しいことであるかを子供たちに伝えています。また、論理的に考えることで自分の知っていることにきちんとつながり、新たな発見につなげられる思考法が身につくような教育を行っています。

お子様の将来、学ぶ姿勢への本校の考えをぜひ意識していただき、本校への入学をご検討いただければ幸甚です。

高田中・高等学校の進学実績

高田中・高等学校の2024年度入試におけるコース別の進路状況・合格実績を見ると、6年コースは東京大学、京都大学をはじめ、国公立大学への高い現役率を維持するとともに、多くの生徒が医学部医学科へ進学しています。

3年コースは、国公立大学への現役合格は三重大学をはじめ、滋賀大学、岐阜大学、三重県立看護大学などへ進学しています。

高田中・高等学校の在校生の口コミ

在校生の口コミからは、充実した学習環境や活気ある学校生活に関する口コミが多く寄せられていました。実際に学んでいる在校生の前向きな声からも、高田中・高等学校の楽しく学べる校風が伝わりますね。

高田中・高等学校へのお問い合わせ

| 運営 | 学校法人高田学苑 |

|---|---|

| 住所 | 三重県津市一身田町2843 |

| 電話番号 | 059-232-2004 |

| 問い合わせ先 | 059-232-2004 |

| 公式ページ | https://www.mie-takada-hj.ed.jp/hj4/ |

※詳しくは公式ページでご確認ください