この記事では、中学校受験に興味があるお子さん・保護者に向けて、神奈川県川崎市にある私立女子校「日本女子大学附属中学校・高等学校」の教育活動を紹介します。

1901年に創立された同校は、女性教育の先駆けとなった中高一貫校です。東西に約20キロメートルあるといわれる多摩丘陵の一角に位置する同校は、周囲に豊かな自然が広がっていることから「森の中の学校」とも呼ばれています。

また、国が主体的な学びを提唱する100年ほど前から、生徒たちの「自ら考え、学び、行動する」力を育んでいることも特徴です。情操教育にも力を入れており、必修であるバイオリンや、豊かな自然環境を生かした絵画授業といった独自の取り組みも豊富です。

今回は、広報部主任で理科を担当されている森田先生にインタビュー取材し、同校の教育理念や特徴的なカリキュラム、クラブ活動などについて詳しく教えていただきました。

この記事の目次

日本女子大学附属中学校・高等学校が重視する「自学自動」の精神

▲インタビューに対応してくださった森田真先生(中央)の理科の授業の様子

最初に、日本女子大学附属中学校・高等学校が掲げる建学の精神を紹介していただけますか?

本校の建学の精神は、創立者の成瀬仁蔵(なるせじんぞう)が提唱した、信念徹底(※1)・自発創生(※2)共同奉仕(※3)の「三綱領(さんこうりょう)」です。三綱領には、女性教育の先頭を走ってきた本校の真髄が込められています。

(※1)自己を見つめ、信念を確立する

(※2)自発的な試みから、独自性が生まれる

(※3)社会との交わりが人を成長させる

生徒たちには「自学自動(自ら学び、自ら行動する)」という開校以来のことばの方がわかりやすいかもしれません。さらに「自学自動」を実現するには、「自ら考える力」が欠かせません。例えば、三綱領の信念徹底にも、意思を貫きながらも「自分で考えて」柔軟に対応させていくという意味合いが含まれているんですよ。

そのため、本校では「生徒たちが自ら考え、学び、行動する」点を重視し、教育活動を展開しています。いずれの教科でも「あなたはどう思う?」と生徒の思考を促し、学びを深めていくのが本校の特徴です。

日本女子大学附属の「自己表現」の機会が多い教育プログラム

「自学自動」の校訓を掲げる日本女子大学附属中学校・高等学校では、カリキュラムや各種取り組みにも生徒たちの学びを深める工夫が光ります。どのような工夫をしているのか、詳しく伺ってみましょう。

読む・書く・発表する!国語の時間でスピーチを体験

国語の授業では、どのようにして生徒さんの学びを深めているのでしょうか?

読む・書く活動に加え、自分の考えを発表する活動を取り入れています。具体的には、中学1年のはじめから、生徒全員が、詩歌の鑑賞や新聞記事の意見文などを題材にしたスピーチに挑戦するんです。

スピーチは毎時間(国語)、約2人ずつのペースで授業の冒頭に実施します。1クラスが約40人の本校では、年に2回ほど回ってくるようです。スピーチをする前には原稿を書き、先生が簡単なアドバイスをします。

「国語」と聞くと、教科書を読んだり、文章を書いたりする活動をイメージするかもしれません。もちろん読み・書きも大切な学習ですが、それらで得た自分の考えを発表することで学習は成り立つと考えています。

発表の経験を積み重ねられると同時に、仲間の考えにも触れられますね。

その通りです。自分の考えを練っていくためには、周囲の意見に触れることが大切です。仲間の発表を聞きながら、「こういう伝え方もあるんだ」「私とは違うけれど、この考え方もいいな」と、思考を深めてもらいたいと思っています。

発表について伺ってきましたが、読み・書きに関する工夫についても教えていただけますか?

本校では、たくさん読み、たくさん書いてもらうことで、生徒たちの思考力を伸ばしています。

読む活動でいうと、本校では国語の物語を読み解く際、文庫本を教科書として使うんです。物語の一部が記載された教科書とは対照的に、1冊の文庫本には作者の意図が詰まっていますよね。作品のはじめから終わりまでを読み進め、自分なりの意見や考えを深めていく流れです。

書く活動については国語に限らず、全ての教科や行事でも意識的に取り入れていますね。私は理科の担当ですが、実験後には考察として、気づいたことから考えて明らかになったことを書いてもらいます。

好きなことを調べ、考えを表現する「年間研究」

▲学園祭である「十月祭」で成果を発表する中学3年生の生徒たち

授業以外で、生徒さんが自分の考えを表現するような機会はあるのでしょうか?

中学3年の「年間研究」では、年間を通して好きなテーマを研究し、自分の考えをレポートにまとめます。文章以外の表現方法も認められているので、自分でデザインした服や模型を制作する生徒もいますよ。

4月に担当の先生とテーマを決定したら、それぞれが自分のペースで研究を進めていく流れです。基本的には授業のない夏休みなどを活用し、現地への見学やインタビューなど、生徒が考えた方法で研究を掘り下げていきます。

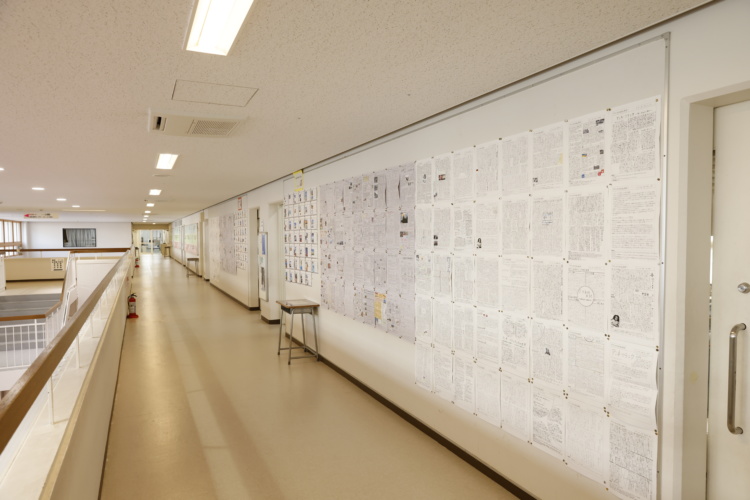

3学期になると、全生徒の研究成果が3年生のフロアに展示されます。さらに、校内の大ホールに集まった全校生徒(中学校)の前で、代表者がプレゼンするんです。

2023年度には、6人の代表者がプレゼンに挑戦しました。「日本の隠れた魅力を体感 新たな観光ルートの提案」「価格設定と私たち 〜なぜ人はそれを買うのか〜」といった経済・観光に焦点を当てたテーマも見られました。下級生にとっても興味深い内容だったようで、発表後にはたくさん質問がありましたよ。

ステージ上での発表は、表現力とともに度胸も鍛えられることでしょうね。自分で研究テーマを決めるのは少し難しいように感じるのですが、何かサポートはされているのでしょうか?

テーマを決める前には、自分の興味を分析したり、資料を提示する際のリテラシーに触れたりする授業を実施します。年間研究は数十年に渡って続けている取り組みなので、リテラシーをまとめたオリジナルのテキストなどのカリキュラムがしっかりと整っていますよ。

バイオリン演奏や森での絵画体験などで、思考の土台となる感性を磨く

日本女子大学附属中学校・高等学校は、生徒さんの心を育む情操教育にも力を入れているそうですね。具体的な取り組みをいくつか紹介していただけますか?

中学校では3年間を通して週に1時間のバイオリンを必修とし、生徒たちの穏やかな心と集中力を育んでいます。

弦の角度で音が大きく変わるバイオリンは、繊細な技術が求められる楽器です。簡単に思い通りの音が出せないからこそ、「角度を変えてみたらどうかな?」「力を弱めてみよう」といった創意工夫を体験できます。ひとつの音を出すために試行錯誤するのは、ワンタッチが主流の世の中では貴重な経験です。

中学1年生は1クラスを2名の教員が担当することで、持ち方や姿勢、音の出し方から指導し、練習曲にも挑戦していきます。例年12月には、練習の成果を披露する音楽会も開催していますよ。

発表の舞台があると、日々の練習に対する意欲も変わってくるでしょうね。美術の授業では、どのような取り組みをされているのでしょうか?

「森の中の学校」と呼ばれる本校の自然豊かな環境を活かし、「本物に触れる」体験を取り入れています。例えば中学1年生の美術では、本校のキャンパス内にある木々の中から「わたしの木」を決め、じっくりと木の幹や葉の形などを観察して絵画作品を仕上げます。

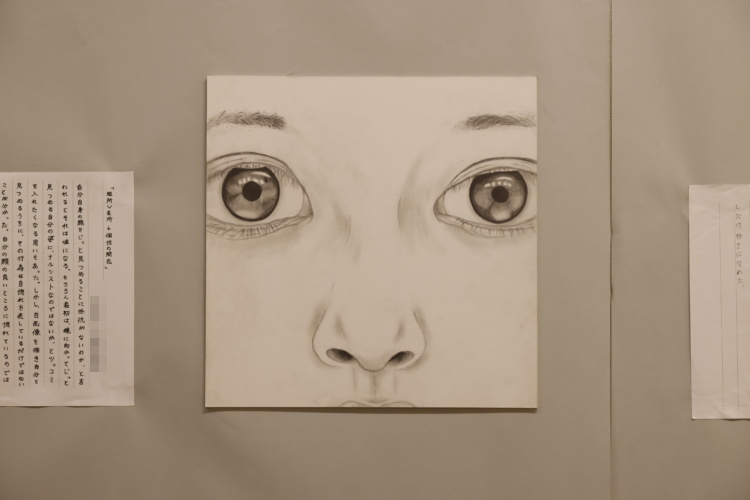

また、中学2年生になると、自画像にも挑戦してもらうんですよ。毎日見ている顔でも、よく観察すると新たな気付きがあります。自画像を描く活動を通し、自分の内面に目を向けていく生徒も多いようです。

▲中学2年生の「自画像」。自分と向き合って完成した作品は個性的なものばかり

実体験からの学びを重視!日本女子大学の理数教育

日本女子大学附属中学校・高等学校のもうひとつの特徴は、体験を重視した理数教育です。ここからは中学校の理科と、プログラミングを実施している技術家庭科の授業について教えていただきましょう。

年間で40以上の実験を体験!ホンモノに触れ、学びを深める「理科学習」

▲学校のグラウンド。一見して緑に囲まれていることがわかる

日本女子大学附属中学校・高等学校では、理科の授業にも力を入れているそうですね。先生は理科のご担当とのことですが、具体的にどのような点を重視しているのでしょうか?

可能な限り実物に触れてもらい、生徒たちの考えを促す点を大切にしています。本校があるのは、都内でも最大級といわれる「多摩丘陵」の一角です。森の中に学校があるような環境なので、四季折々の植物や土の中の小動物などにも直に触れられます。

また、実験も大切にしていますね。本校には中学校だけで、合計4つの実験室があるんです。理科の授業は基本的に実験室で行い、仮説から実験、考察の流れを考慮した2時間連続(合計で100分)の構成になっています。教科書に登場する実験を、順番にほぼ全てやってみるので、年間で40以上の実験・観察を体験できますね。

最近は、どのような実験をされたのでしょうか?

私は物理が専門なのですが、最近は「磁界磁石」の実験をしました。最初に模様をつくって見せると、生徒たちには「この模様はなんだろう?」「なぜ、こんな模様ができるの?」といった疑問が湧き上がるんですね。

疑問を持ったところで「おそらくこんな仕組みなのではないか」という自分なりの仮説を立て、実験に取り組みます。実験を通して生徒たちは、自分で見た模様から「磁界」をイメージして、それを表現する「磁力線」をかくことができるようになります。

もちろん教科書の写真でも学べるのですが、ただページをめくるだけでは知識が定着しません。自分の手で触れて「なぜ?」「どうして?」と思うところから、深い学びにつなげています。

たくさん実験ができる授業は、生徒さんにとってもやり甲斐がありそうですね。生徒さんからは、どのような声が聞かれますか?

ちょうど先日、昨年度まで受け持っていた高校1年生と帰り道で会ったんです。そのときには、「先生の授業は、実物に触れたり、実験したりできるから楽しかった」と話してくれましたね。実は彼女、中学1年生の時点では「考えさせられるから、難しくて苦手」と言っていたんですよ(笑)。

中学1年生にとって「あなたはどう思う?」と聞かれるのは、厳しい面もあったのでしょう。ただ、2年生・3年生と成長していくうちに、「考えることが楽しくなってきた」と変化してきました。もちろん全員ではありませんが、私の授業を通して「考える楽しさ」をつかんでくれたのがうれしかったですね。

校内の授業について伺ってきましたが、学校以外の場所で授業をするケースはあるのでしょうか?

中学2年生の「東北校外授業(修学旅行)」は、理科・地学の学習も兼ねています。具体的には、地学で「火山の性質」について学ぶ際に、東北の山々を教材にします。例えば秋田県にある史跡「尾去沢鉱山(おさりざわこうざん)」では、火山活動によって形成された鉱床(※)を見学することが可能です。

(※)地層の中で鉱物(金属・非金属)や石油などが集まっている場所

また、標高1,600メートル以上を誇る「八幡平(はちまんたい)」に登ったときには、私が「高度ごとに発生する植物の違い」について授業をしました。学校とは異なる環境での観察に、生徒たちの興味・関心の度合いが違いましたね。

現地に赴いての授業だと、肌身で「自然の偉大さ」を実感できますね。東北校外授業は、理科以外の学習も兼ねているのでしょうか?

理科以外に、国語、社会、美術や家庭科などの学習も兼ねています。中学1年生では宮沢賢治の作品を学ぶのですが、彼は東北の出身で、妹は日本女子大学の卒業生なんです。生徒にとって身近なところから、作者の故郷や作品に込められた思いなどに迫っていきます。

楽しく、情報活用能力を身につけられる「プログラミング学習」

▲各種ツール・ソフトを使ってプログラミングを学んでいる。ICT環境が充実していることがわかる

日本女子大学附属中学校の技術家庭科では、近年、プログラミングに関する授業にも力を入れているそうですね。経緯について、詳しく教えていただけますか?

2023年9月、すでに共に授業を行っていた神奈川県横浜市を拠点に活動するNPO法人「みんなのコード」と「教科横断的な情報活用能力の育成に関する連携協定」を締結しました。「みんなのコード」は、「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」ことをビジョンに、難解なプログラミングの知識をかみくだいて提供しています。

「情報」のある高校とは違い、中学校では「技術家庭科」の教員がプログラミングの指導を含めた「情報」の授業を担当します。本校に限らず、専門的知識が十分とは言い難い状況があります。そのため、「みんなのコード」と協力して、生徒たちの情報活用能力を育てるカリキュラムを組んでいるところです。

プログラミングといっても内容が幅広いですが、どのような授業を受けられるのでしょうか?

中学生ということもあり、「楽しくプログラミングを体験する」点を重視しています。以前に参観した中学3年生のプログラミングの授業では、「じゃんけんゲームを作ろう」というテーマで画像を認識するAIの活用にもチャレンジしていました。AIに自分の手で様々な角度のグー・チョキ・パーを認識させ、じゃんけんの合図とともにカメラに向けて手を出すと勝ち・負け・あいこが表示されるゲームを作るという内容です。

本校は生徒全員にタブレットを支給しているので、アプリを使った学習が多いです。小学校でも活用されているアプリの「スクラッチ」はブロックを積み重ねる形で、コードを書く必要はありません。難解なプログラミング言語やコードを理解しなくても、手軽にプログラミングを体験できるんです。

コードを書く必要がないと、プログラミングに対するハードルがグッと下がりますね。スクラッチのほかには、どのようなアプリを使えるのでしょうか?

最近だと、環境問題に関するポスターを作る際に「Canva(キャンバ)」を使っていました。手軽にデザインを作成できるCanvaは、大人からも人気のツールで、気軽に生成AIを扱える機能もあります。Canvaを操作しながら、ポスターの文言を考えたり、デザインしたりする授業も実施しています。

Canvaは操作が簡単なので、プライベートでも楽しめそうですね。高校の「情報科」では、少し高度なプログラミングにも挑戦できるのでしょうか?

高校は情報科の教員も在籍し、本校が培ってきた独自のカリキュラムもあります。例えば「情報科」と「理科」が連携した授業も本校の特徴です。理科の実験データをエクセルなどに表し、解析するといった授業も実施していますよ。

日本女子大学附属中学校・高等学校からのメッセージ

日本女子大学附属中学校・高等学校に興味があるお子さんや、保護者に向けたメッセージをお願いします。

私たちは、女子校だからこそ共学校では難しい体験ができると考えています。例えば、プログラミングや生成AIを活用した「楽しい」情報の授業も、IT分野への社会進出が目立っていない傾向がある女性の特性を踏まえた内容になっています。また、共学に比べると、文化祭などの行事でもリーダーシップを発揮しやすい環境です。

本校は生徒主体の自治活動にも力を入れているため、活躍の機会がたくさんありますよ。例えば、本校が所有する森の落ち葉掃きなども、自治活動のひとつです。現在、森の保全活動もカリキュラムに組み込めないか検討しています。

同じ敷地内に中学校と高等学校があるものの、授業やクラブ活動などは区別されています。一方で各生徒会が連携し、中学生と高校生が交流する機会も設けているところです。

言葉だと一部の魅力しか伝わらないと思うので、本校に興味を持った方はぜひオープンスクールや学校説明会、文化祭などにお越しください。ご自身の目で、学校の雰囲気や生徒たちの様子を確かめていただけると幸いです。

女性が将来的に活躍するための数々のプログラムを実施されている御校なら、生徒の皆さんも気兼ねなくリーダーシップや積極性を培っていけると感じました。本日は、貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました!

日本女子大学附属中学校・高等学校の進学実績

日本女子大学附属高等学校を卒業後、7〜8割ほどの生徒さんは日本女子大学へ進学します。日本女子大学は6学部16学科を有する総合大学で、2025年度までに学部を増やす構想が進んでいます。現在は、建築デザイン学部、国際文化部、家政学部、文学部、人間社会学部、理学部の6学部ですが、2025年度は食科学部を新設予定です。

残り2〜3割ほどの生徒さんは、国立大学や他の私立大学に進むそうです。2023年度には、早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学といった難関私立大学にも、合計で40人以上の合格者を輩出しました。高い進学実績を残していることからも、思考力を育むカリキュラムの充実度が伝わってきます。

日本女子大学附属中学校・高等学校の保護者からの口コミ

▲中高合わせておよそ40種類のクラブが揃っていて、運動系・文化系ともに活発に活動している

最後に、日本女子大学附属中学校・高等学校の保護者から寄せられた口コミを紹介します。

▲プールや食堂など、キレイで広々とした校内施設も好評だった

日本女子大学附属中学校・高等学校へのお問い合わせ

| 運営 | 日本女子大学 |

|---|---|

| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区西生田1-1-1 |

| 電話番号 | 044-952-6702(中高事務室) |

| 公式サイト | https://www.jwu.ac.jp/jhsc/index.html |

※詳しくは公式ページでご確認ください