この記事では、特色ある教育に取り組む注目の学校として、東京都港区にある完全中高一貫の私立女子校「普連土学園中学校・高等学校」をご紹介します。

同校は1887年、女子教育を目的とする学校としてアメリカ・フィラデルフィアのキリスト教フレンド派(クエーカー)の人々によって創立されました。「普連土」という漢字には「普(あまね)く世界の土地に連なる」人に成長してほしいとの思いが込められています。

生徒が体験を通じて感性や考えを深めることを大切にしており、2023年からは長年にわたり地雷撤去の活動を支援してきたカンボジアを直接訪ねる研修も行っています。

今回は、校長を務める青木直人先生と広報部長の池田雄史先生に、同校の教育方針や学習カリキュラムの特色などを詳しく教えていただきました!

この記事の目次

「フレンド派」の徹底した平等主義に基づく「普連土学園中学校・高等学校」の教育

▲今回インタビューさせていただいた青木直人校長

まずはじめに、普連土学園中学校・高等学校が大切にする建学の精神や教育理念について教えてください。

本校は創立以来130年以上にわたって、キリスト教による人格形成を教育基盤とし、隣人を神に愛されたかけがえのない存在として大切にし、自由と平等を重んじ、よりよい世界の構築のために貢献する女性の育成に尽力してきました。

本来ならまず具体的な理念をお伝えするところですが、実は普連土学園は「これが本校の精神です」と言い切れるような単純なスローガンを設けることに慎重な態度を維持してきました。これは、本校が信条の言語化を極力しないフレンド派の姿勢をくむ学校であることと関係があります。

フレンド派とはどのような宗派なのでしょうか。

フレンド派は、キリスト教プロテスタントの一派で、17世紀半ばにジョージ・フォックスが英国で創始しました。

キリスト教の教会政治にはトップダウンで指導する「監督制」、選挙で選ばれた長老が教会を運営する「長老制」、メンバー全員が教会の運営に直接携わる「会衆制」があり、フレンド派は会衆制を採用する一派です。

徹底した平等主義に基づき民主的な運営方法をとる会衆制には上部組織がありません。そのため、フレンド派はそれぞれの教会が自分たちの判断で決めたことを尊重する非常に自由なグループです。キリスト教が伝統的に大事にしている「信条」に縛られすぎないよう、それらを言葉にすることにきわめて慎重なのです。

このような会衆主義教会の特徴が学校の在り方にも色濃く出ており、本校はその根底にある精神の安易な明文化を慎んできました。

ただ、生徒・教職員が共有できる最低限のスピリットは明確化しておこうということで、今春より『私たちの学園は、ジョージ・フォックスの言葉"Let Your Lives Speak"をモットーに、あらゆる権威・伝統からの「自由」、神の前での「平等」、粘り強い「対話」、絶対的「平和主義」という普遍的な価値観を共有する共同体です。』という表現を採用しています。

聖書の授業では学問的な視点で宗教を捉える

▲礼拝も行われる講堂「新渡戸稲造ホール」。普連土学園は、当時米国に留学していた新渡戸稲造らの提言により設立された

学校生活では、生徒の皆さんがフレンド派の思想を学ぶ時間もあるのでしょうか。

はい。礼拝の時間や、週に1時間ある聖書の授業を通じて学んでいます。

授業では、聖書の中の教えやフレンド派の特色について学びますが、私たちは信仰として押し付けるのではなく、学問的な対象としてキリスト教をトータルに捉えてもらい、宗教全般を知る物差しにしてもらうというスタンスで授業を行っています。

信仰の自由を重んじる点にも、会衆主義であることが反映されているのですね。授業に対する生徒さんの反応はいかがですか?

本校はいわゆる管理職の立場の教員も授業を担当するので、校長である私も教壇に立っているのですが、みんな興味津々という表情で授業を聞いてくれますね。やはり客観的な視点でアプローチするので、抵抗なく受け入れてくれるのだと思います。

人の声に耳を傾ける姿勢が養われる「沈黙の礼拝」

▲礼拝専用の施設「静黙室」は静かに祈り、心を鎮めるための場所

礼拝の時間についてもご紹介いただけますか?

学校の一日は礼拝から始まります。礼拝をおこなってから授業に入ることは、落ち着いてから一日をスタートするうえでも大切だと考えています。

また、水曜日はフレンド派の特徴があらわれた「沈黙の礼拝」を行っています。言葉を発することなく約20分間祈り続ける沈黙の礼拝は、心安らぐ時間であると同時に、自分以外の他者に想いを馳せる時間でもあります。

中学1年生が行ったキャンプでは、最後の夜にロウソクに火を灯して礼拝を行い、その後から翌日の朝の礼拝まで完全沈黙を続けました。友達や先生に伝えたいことがあったら筆談で会話はできるのですが、そこまで長い沈黙を守ることは大変だったと思います。

沈黙の時間を持つことは、生徒さんにどのような影響を与えているとお感じですか?

私たちは言葉の洪水の中で、言葉で発信することが求められる時代に生きています。だからこそ、あえて自分の言葉をなくしてみることは意味のあることだと思います。

その副次的効果として、本校の生徒は自己主張ばかりするのではなく、他者の話をよく聴きます。沈黙の礼拝を通じて、周囲の声や意見に耳を傾ける姿勢が自然に養われているのだと思います。

神の声に耳を傾けると同時に自分と向き合う時間でもある沈黙の礼拝は、生徒さんの人間形成にも良い影響を与えているのですね。

普連土学園中学校・高等学校の特徴的なカリキュラム

ここからは、徹底的な平等主義に基づき生徒一人ひとりの考えや感性を大事にする普連土学園中学校・高等学校の特色ある教育内容について詳しく伺っていきます。

感話や研究発表など、自分の考えを発表する機会が豊富

普連土学園の授業やカリキュラム、教育の取り組みで特徴的なものをご紹介いただけますでしょうか。

本校は、自分で考え発表する機会が非常に多い学校です。

木曜日は教室でホームルーム礼拝を行っているのですが、毎週2人ずつ自分が考えていることや最近あったことを話す「感話」を担当します。高学年になると、各委員会の委員長は金曜日の朝の全校礼拝で感話を担当します。

授業では、中学3年生は自分が選んだテーマについて社会科論文を書き、みんなの前で発表するほか、高校2年生は1年間かけて調査・研究した成果を論文にまとめます。研究分野別の発表会を行い、その際の投票で選ばれた生徒は全校生徒の前で発表します。

考えを文章にまとめることやプレゼンのスキルが大きく向上しそうですね。

こうした経験が、大学受験やその後の進路にプラスになることもあります。

以前、「なぜハエは高いところに登るのか?」という疑問を出発点に研究を進めた生徒がいました。板の角度を少しずつ変え、その傾きによってハエが登る確率がどう変化するかを調べるユニークな研究だったのですが、彼女は生物学を専攻するため筑波大学に進学しました。

女子校だからこそ、理系に対するジェンダーバイアスがかからない

普連土学園には、理系の進路を選ぶ生徒さんも多いそうですね。

確かに「理系に強い」女子校として知られる一面もあるのですが、学校として理系教育だけに重点を置いているわけではありません。好きなことを突き詰めることを応援した結果、理系に興味を持つ生徒も自然と出てきたのだと思います。

入学を検討する保護者の方に「うちの子は文系ですが大丈夫でしょうか」とご相談いただくこともありますが、そこはご心配いただかなくてもよいと思います。

それから、女子校という環境だからこそジェンダーバイアスがかかりにくく、「これは男性向きの分野」「女性だからこの分野を学ぶ」などと考えることがありません。これも、理系に興味を持って深く学んでいけることにつながっているのだと思います。

共学の場合は、どうしても異性の目を気にしてしまうことがあるかもしれませんよね。かつて理科部に在籍した生徒も「共学だったら周囲にどう思われるかが気になって、別のクラブにしていたかも」と言っていました。

女子校だからこそ、自分が興味を持った分野を躊躇せずに追求できると言えますね。

ロケット製作で世界一に!優秀な成績をあげる理系クラブ

▲理科部はロケット技術を競う国際大会で優勝した実績を持つ。

そんな普連土学園が行う理系の取り組みで、特徴的なものがあればご紹介いただけますか?

本校の理科部は、モデルロケット競技会で大きな実績を残しています。2021年には日本国内の「ロケット甲子園」で優勝し、翌年日本代表としてイギリスで開催された国際ロケット大会に出場、見事世界1位に輝きました。

また、「Friends Fab(フレンズ・ファブ)」という、有志生徒が作ったロボットプログラミングのチームも活躍しています。

「Friends Fab」ではどのような活動を行っているのでしょうか?

活動の中心は、LEGOのロボットキットを用いた国際的なロボット競技会「FIRST LEGO League」への出場です。

9歳から16歳を対象としたこの大会は自律型ロボットの製作とプレゼンテーションで構成され、世界110カ国、約6万7, 000チームが参加します。

「Friends Fab」は2016年に結成されたのですが、2017年には女子校として唯一、全国大会に出場し、特別賞を受賞しました。その結果、デンマークで行われた世界大会にも参加させていただき、英語でプレゼンテーションを行いました。

結成間もない時から活躍していたのですね。世界大会でのプレゼンはいかがでしたか?

プレゼンでは審査員から質問されることもあるので、英語圏以外の国から参加する学校は通訳をつけて良いルールになっていたのですが、生徒に「どうする?」と聞いたら「要りません」と言って、堂々と英語で受け答えをしていたそうです。

これもフレンド派の特色で、創設者であるジョージ・フォックスの「Let your lives speak(自らの生き方をもって示しなさい)」というモットーの通り、言葉より行動という姿勢が出ているなと感じました。

「深い経験」を重視し、カンボジアでは地雷撤去活動を視察

▲カンボジア研修で地雷探知機を持つ生徒たち

普連土学園には国際交流や海外研修のプログラムはありますか?

海外から来日したフレンド派の方と交流する機会があるほか、建学のルーツを学ぶ目的で、高校1、2年の希望者を対象に夏に12日間のイギリス研修を行っています。また、ニュージーランドの公立高校への短期留学プログラムも始めます。

さらに、2023年には初めての取り組みとして、高校2年生4名で1週間のカンボジア研修「カンボジア アキ・ラー プロジェクト」を実施しました。

カンボジア研修では、どのような活動を行ったのでしょうか。

まず、私はこの研修を単なる海外旅行で終わらせず、感じたことや考えたことを徹底的に話し合い、経験を深めることを大切にしたかったので、4名という少人数での実施となりました。

研修の大きな目的は、現地の地雷撤去活動家であるアキ・ラー氏を訪ね、地雷撤去の現状について知り活動への献金を渡すことでした。

アキ・ラーさんは元々ポル・ポト派の少年兵であり、地雷を埋め、人を傷つけた罪滅ぼしのために、大人になってひとりで地雷の撤去を始めたという人です。今は彼の活動を支援する人たちと「CSHD」という団体を立ち上げ、活動しています。

私は前任校でも20年以上にわたって同様の取り組みを行っており、普連土学園に来てからも活動を続けたいと考えた結果、2023年にこの研修が実現しました。

▲アキ・ラーさんが作った地雷博物館を訪れ、ご本人の説明で地雷について勉強した

▲アキ・ラーさんへの献金は以前から行ってきたが、今回初めて現地を訪れ直接手渡しした

地雷撤去を行うメンバーや現地の人々との交流で視野が広がる

▲地雷撤去の現場で、説明を受ける生徒たち。みんな真剣な面持ち

カンボジア研修について、生徒の皆さんの反応などを教えていただけますか?

もともと、中学の英語の教科書にアキ・ラーさんのことが載っていたこともあり、現地で直接会って話してみたいという生徒がたくさんいたんです。

実際に現地に行くと、そのアキ・ラーさんが待っていてくれて、地雷撤去の現場などを見せていただきました。現場は事故の危険性があるため、生徒はしっかりとガイダンスを受けて、緊張した面持ちでその様子を視察しました。

▲活動を続けている現地の方々との記念写真

アキ・ラーさんは観光ガイドをしていたこともあり日本語が堪能なので、観光地を案内してもらったり、ご家族と一緒にご飯を食べながらゆっくりと話を聞いたりして、活動への理解もいっそう深まったと思います。

2007年に私が初めてカンボジアを訪れた時、カンボジア全土の地雷を撤去するためには2060年までかかると言われていたのですが、今回訪れたら2030年には作業が終わる見通しだということでした。技術や機械の進化がカンボジアをより早く安全な国にしていることを知り、生徒たちは献金の意味についても理解し、帰国後は全校生徒にそのことを伝えてくれています。

▲カンボジア研修では、生徒の希望で現地の小学生との交流も行った

現地に行ったからこそ得られたものがたくさんあるのですね。

そうですね。地雷に関することだけでなく、現地の人たちの生活を知ることで途上国に対する先入観にも気づかされたようです。

多くの人は、途上国に対して貧しくて自分たちの方が幸せな生活をしているというイメージを持っています。しかし、日本の人たちより幸せそうな顔で楽しそうに過ごしているカンボジアの人たちを見た生徒たちは、物質的な豊かさが幸せの基準とは言えないことに気づいたのです。

これまで「当たり前」だと思ってきたことに疑問を持つことによって、自分の視野が広がり、成長することができたのですね。

▲研修の中ではタイから陸路での国境越えも体験。多くのものを見て、人と接することができた貴重な経験だったとのこと

まとまりの良さが普連土学園中学校・高等学校の特徴

▲学校の雰囲気についてお話しいただいた広報部長の池田先生

普連土学園の雰囲気や生徒さんの印象についてお聞かせいただけますか?

沈黙の礼拝についてはご紹介しましたが、それ以外にも呼び出しの校内放送をかけないなど、本校には生徒が落ち着いた気持ちで過ごせる静かな環境があると思います。

生徒については元気な子からおとなしい子まで個々の性格はさまざまですが、お互いに違いを認め合いながらうまくまとまっていると感じます。小規模な学校なので、学年全員の顔と名前がわかることもつながりの強さにつながっているのだと思います。

つながりの強さは行事の際にも発揮されそうですね。

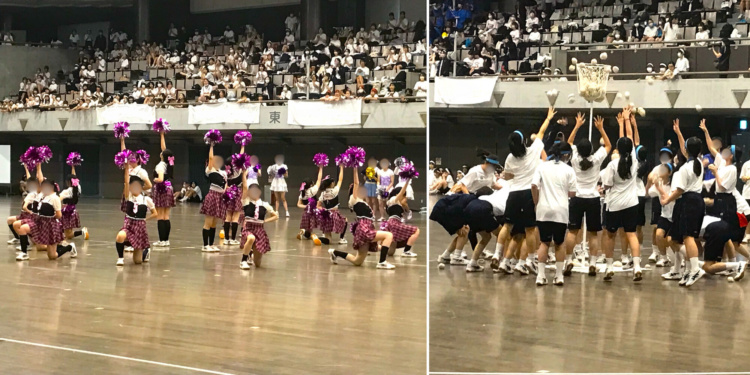

そうですね。体育祭や学園祭は団結してとても盛り上がります。体育祭は学年をまたぐ3つのチームで競います。応援合戦やリレーのほか、西ヨーロッパで古くから知られている民族舞踊のメイポールダンスなど、学年ごとの発表もあります。

▲体育祭はダンスでの応援や玉入れなどでみんな熱く盛り上がっていた

また、部活動も中高で一緒に行うので縦の結びつきが強く、声をかけ合い、励まし合いながら練習に励んでいます。

身近なところにロールモデルがいることは、下級生にとっては心強いですね。上級生は責任感の芽生えにもつながりそうだと感じました。

普連土学園中学校・高等学校からのメッセージ

普連土学園の教育や校風はどのようなお子さんに合うとお考えですか?

無限の好奇心を持っていろいろなことを体験したい、挑戦したいと考える人に普連土学園は合うと思います。

カンボジアでカエルの唐揚げが出たら、キャーキャー言いながらも食べてみるような子がいいかもしれません(笑)。もちろん本人の関心によるところも大きいのですが、柔軟な姿勢で知らなかったことへの挑戦を楽しめる子が、本校でとても伸びると思います。

最後に、記事をご覧の子どもさんや保護者の方にメッセージをお願いします。

普連土学園は1学年3クラスの小さな学校です。きめ細かい指導を行う少人数教育は、決して子どもを甘やかす教育ではありません。カンボジアで体験を言葉化することで深い認識に到達するように、何事も深く掘り下げて体験できることが少人数教育の強みです。

取り組みの中にはアメリカ・マサチューセッツ州の大学の寮に滞在しての研修もあるのですが、その参加者にも何をして何を感じたかを毎日日本へレポートすることを課しています。体験を常に言葉化することで内省的な姿勢が生まれ、認識が深まっていきます。ただ「あぁ、面白かった」で終わるのではなく、体験の意味を考え、自分の成長に繋げてもらうのです。

こうした経験を通じて、自分だけが幸せになるのではなく、自分の力を他者のために使ってより良い社会を構築していける大人に育ってほしいと願っています。

在校生に対しても、「普連土学園という場で、自ら考え、自ら道を切り拓き、自らの責任で行動し、深く学んでください。そして、皆さんが、あらゆる隔ての壁を超え、世界中の人々と連帯できる国際的な感覚と異質なものに対する寛容な態度を養い、時代の価値観を常に相対化しつつ、よりより社会の構築に貢献するために、培った力を他者のために惜しみなく使う、誠実で成熟した人間に成長してほしいと願っています。」と呼びかけています。

自分が何を感じ、どう考えるのかを突き詰めることを大切に考え、体験を重視した教育を行う普連土学園中学校・高等学校。ここで6年間を過ごした生徒はこれからの世界で活躍できる自立した女性へと成長できると感じました。

本日は、ありがとうございました!

普連土学園中学校・高等学校の進学実績

普連土学園中学校・高等学校は、2024年度の大学入試で東北大や東京芸術大、北海道大、神戸大など国公立大学に9名の合格者を出したほか、難関私立では早慶上理に50名、GMARCHに112名が合格しました。

海外の大学に進学する生徒もおり、2024年度はハンガリー国立大学の医学部に合格者を出しました。

■進学状況(普連土学園中学校・高等学校公式サイト)

https://www.friends.ac.jp/career/results.html

普連土学園中学校・高等学校の在校生や卒業生、保護者の口コミ

▲港区という都心にありながら、植物があちこちに見られるほか木を多く用いた内装のため、落ち着いた学校生活が送れる

最後に、普連土学園中学校・高等学校の在校生や卒業生、保護者の声をご紹介します。

小規模校ならではのしっかりした指導体制に加え、フレンド派の思想を取り入れ生徒の自主性や個性を重視する同校の教育を評価する声が目立ちました。

普連土学園中学校・高等学校へのお問い合わせ

| 運営 | 学校法人普連土学園 |

|---|---|

| 住所 | 東京都港区三田4-14-16 |

| 電話番号 | 03-3451-4616 |

| 公式ページ | https://www.friends.ac.jp/ |

※詳しくは公式ページでご確認ください